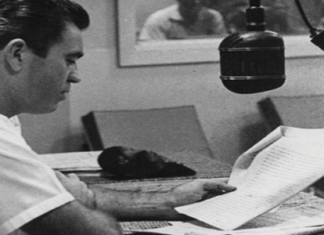

Me encontraba retocando el artículo “¿Conviene invertir en arte y cultura?” mientras viajaba hacia mi casa en uno de los trenes de Buenos Aires. Una joven sentada a mi lado sacó de su bolso un cuaderno y lo abrió. Al instante, comencé a escuchar un sonido muy leve, casi imperceptible: era un tarareo agudo y hermosamente afinado. Sonó el celular de la joven, lo atendió, conversó, dijo algo sobre sus ganas de cenar, se rió por alguna broma que habrá escuchado y colgó. No pude evitar que, al abrir ella de nuevo el cuaderno, yo buscara de reojo su contenido. Como imaginaba, encontré pentagramas llenos de notas musicales. Se reinició el tarareo. Esperé. Llegó mi oportunidad cuando se produjo una pausa.

Le comenté que estaba escribiendo un artículo –señalé mis papeles como si se tratara de evidencia suficiente– sobre el apoyo que reciben las actividades artísticas, y le pregunté si ella estudiaba música. Fue entonces cuando quiso contarme brevemente su historia, comenzando por los coros que había integrado desde pequeña hasta sus estudios actuales, una carrera superior de música en el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte). Que su carrera la recompensaba enormemente, me dijo, porque más allá de las incertidumbres y dificultades de sostenerse económicamente solo con el arte, sentía que su dedicación y entrega le otorgaba un medio de expresión único que, además, deleitaba a otros.

El valor del artista, pensé. Esa pasión que lo impulsa a crear y expresarse, a probar una y otra vez los medios a su alcance para compartir su mundo interior y producir un evento estético cuya percepción sacuda el espíritu de la gente. La entrega del verdadero artista, esa fuerza singular que lo incita a seguir buscando más allá de cualquier consideración financiera, razón por la que sobran ejemplos de quienes siguieron persiguiendo –a pesar de adversidades extremas– las chispas de la expresión artística aun en la miseria. Quizá la joven a mi lado fuera de esa partida.

Pero advertí mi error, el error común de asumir con ligereza que los artistas están destinados a crear en medio de la adversidad. ¿Por qué habría de ser siempre así? ¿No debería la sociedad proteger, alentar y apoyar la tarea de ellos como un baluarte cultural de incalculable valor? Creo que así lo entienden aquellos funcionarios que sinceramente buscan promover el arte y la cultura desde sus puestos de trabajo. Muchos maestros lo demuestran a diario, incluidos los docentes que enseñan en zonas rurales motivando a los jóvenes al trabajo artístico y a la preservación de valores culturales.

Afortunadamente, se difunde y contagia el interés en estas cuestiones, aunque también se afianzan las dificultades: no es casual que los entrevistados del artículo ya referido me manifestaran, cada uno por separado, una similar preocupación por los recortes presupuestarios. Tampoco es fortuito que la joven que tarareaba a mi lado en el tren, como alumna avanzada de una prestigiosa institución, me hablara de la paulatina reducción del apoyo oficial a carreras como la de ella.

Recordé que el escenario actual del arte en el mundo es complejo y diverso, con buenas y malas noticias al mismo tiempo; en él se mueven sus actores: generadores, gestores y consumidores de bienes artísticos y culturales. El mundo necesita que las luces de tal escenario se mantengan encendidas… “El hombre que no tiene música en sí, ni se emociona con la armonía de dulces sonidos, es proclive a las traiciones, las estratagemas y las asechanzas. Los movimientos de su alma son lúgubres como la noche, y sus afectos oscuros como el Tártaro. No puede confiarse en un hombre así”, dice uno de los personajes de Shakespeare en El Mercader de Venecia.

Nuestra conversación quedó limitada por el avance del tren, nos acercábamos a mi destino. Mientras guardaba los papeles, decidí despedirme con un elogio a la joven por su empeño. Recordé algunas palabras del borrador y entonces le dije que, más allá de las dificultades, su pasión y esfuerzo individual la iban a llevar por el mejor camino, que la felicitaba por elegir una hermosa carrera. Sonrió ampliamente y me agradeció.

Me alejaba de la estación del ferrocarril y reflexionaba en ese encuentro tan inesperadamente vinculado a los papeles que yo revisaba. Pensé, entonces, en lo que había percibido al conversar con ella, pensé en la determinación que irradiaba su rostro, en la apasionada persistencia que se notaba en su expresión. No me quedaron dudas: era la expresión de una artista. Fue en ese momento cuando supe cómo titularía este otro artículo.◊